Вятская порода лошадей оформилась как единая группа к концу XVII – началу XVIII веков. Это северная лесная порода с характерными для нее признаками. Исторической родиной Вятской лошади считается Удмуртия, где и сейчас находится основное поголовье этой породы.

История породы

Согласно официальной версии, история породы началась либо в конце XIV века, когда колонисты из Великого Новгорода переселялись между реками Вяткой и Обью, либо примерно в 1720 году, когда братья Строгановы по приказу Петра Великого улучшали местное поголовье завозными из Прибалтики лошадьми.

Считалось, что на происхождение Вятской лошади большое влияние оказали лифляндские клепперы, ныне называемые эстонскими.

Неизвестно, везли ли с собой колонисты этих животных, но известно, что по указанию Петра Великого в Удмуртию привезли несколько голов эстонских клепперов для улучшения местных стад.

Недавние исследования указывают на то, что новгородские переселенцы вряд ли завозили с собой лошадей иной породы, предпочтительнее используя более обычную тягловую силу. Несколько голов «строгановских» клепперов растворились в конной массе Удмуртии и не оказали существенного влияния на местную породу.

Вятская лошадь появилась благодаря селекции народной из северных лесных лошадей, живших на этой территории до прихода переселенцев. Возможны влияния коренных пород Средней Азии, родственных Якутской лошади. В формировании породы не участвовали западноевропейские и восточные типы лошадей.

Заливные луга в поймах Вятки и Обви позволили вывести путем народной селекции превосходную упряжную лошадь, знаменитую выносливостью, добродушием и энергичностью. Лошади Вятской породы отлично подходили для работы в сельском и лесном хозяйстве. До появления Орловского рысака по дорогам Российской империи ездили курьерские тройки, запряженные лошадьми Вятской породы. Не гнушались держать этих некрупных тогда лошадок и представители аристократии.

Тройка, принадлежащая ротмистру Котляревскому, адъютанту Гвардейского корпуса.

После появления Орловцев потребность в маленьких, выносливых и юрких лошадках уменьшилась. В начале XIX века Вятка пережила первый кризис, когда ее начали «окультуривать» тяжеловозными породами. Метизировали породу простые крестьяне на своих подворьях. В результате Вятская порода почти исчезла. Известно, что в 1890 году для императора Александра III во всей России не смогли найти тройку Вятских лошадей. В 1892 году было официально признано практически полное исчезновение Вятской породы. Но организованная в 1900 году экспедиция выявила наличие значительного поголовья Вятских лошадей в Удмуртии.

Возрождение

В 1918 году удалось обнаружить только двенадцать голов, соответствующих описанию Вятской породы лошадей. Конюшки продемонстрировали на Всероссийской выставке рабочих лошадей и вызвали интерес у публики. Дальнейшего развития история не получила.

В течение продолжительного времени порода оставалась незамеченной. Лишь с конца 30-х годов началась целенаправленная работа с ней. Но племрассадники были организованы только в период с 1943 по 1945 год. В ходе деятельности племрассадников был утвержден стандарт породы и созданы районные племкниги. Число Вятских лошадей начало приближаться к общему знаменателю. По сравнению с началом работы племрассадников (до этого было обнаружено всего 12 голов), численность породы существенно увеличилась и составила 1100 голов.

Этого достаточно, чтобы порода не исчезла, однако недостаточно для полного развития её численности.

Второй кризис

В связи с курсом КПСС на механизацию сельского хозяйства, начатый в конце 50-х – начале 60-х годов, сокращение численности постигло не только Вятскую породу. Лошадей как пережиток прошлого повсеместно стали сдавать на мясокомбинаты. Закрывались государственные племрассадники, прекратилась племенная работа. По Вяткам эта политика властей ударила очень сильно: много племенных лошадей было сдано на мясо и закрыты конефермы, занимавшиеся разведением. Жалкие остатки породы планировалось улучшать с помощью Русских тяжеловозов, Орловцев и Русских рысаков. В итоге все усилия специалистов по сохранению и улучшению породы свелись к нулю.

В середине 70-х годов власти поняли, что мероприятиями был значительно истощён генофонд аборигенных пород СССР. В начале 80-х годов после нескольких экспедиций по обследованию поголовья в отдельных хозяйствах были найдены маточные гнезда Вятских лошадей. Но предложение по восстановлению породы на основе этих семейств снова не получило поддержки в министерствах. К счастью, сохранением и восстановлением породы заинтересовались коневоды Удмуртии.

В республике создали шесть племферм для разведения Вятских лошадей. С девяностых годов на Ижевском ипподроме проводятся испытания и выставки Вяток. Разработана программа по развитию и сохранению породы. Порода числится в ВНИИК, с ней ведется планомерная селекционная работа.

Описание

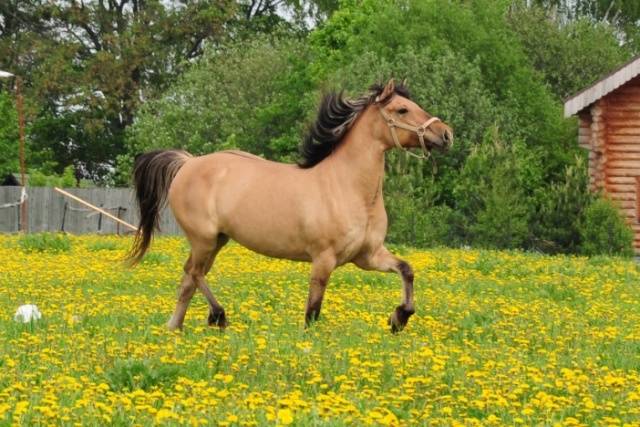

Даже на неэкстерьерном снимке Вятской лошади видно, что порода обладает ярко выраженным упряжным типом: низкая холка и вытянутый корпус. Крепкий костяк и плотные сильные мышцы характерны для этой породы.

Существуют два типа Вяток: удмуртский и кировский, имеющие некоторые отличия. Селекция постепенно сглаживает эти различия, поэтому для оценки необходимо рассматривать каждую лошадь индивидуально.

У Вяток обычно средние размеры головы. Удмуртский тип имеет более аккуратную голову, но кировские отличаются лучшим строением корпуса и конечностей. Благодаря работе в агрофирме «Гордино» головы у кировских Вяток стали более изящными, не такими грубыми, как раньше. В связи с этим современный стандарт описывает голову Вятской лошади как широкую с прямым профилем, иногда с легкой вогнутостью, что напоминает арабизированные породы.

Шея — короткая и сильная. Затылок приподнят низко. Самцы часто имеют заметный гребень на шее.

Заваленный гребень указывает на предрасположенность Вятской лошади к ожирению, как и у всех коренных пород.

Холка незаметная, характер упрямый. Верхняя линия прямая. Спина длинная, широкая. Поясница длинная, в особенности у маток. Грудь глубокая и широкая. Брюшко округлое, немного наклонное.

У Вяток короткие конечности. Задние ноги имеют тенденцию к искривлению, являясь недостатком. Копыта малы, с очень крепким рогом.

Шкура у Вяток плотная, с густой шерстью.

Высота в холке Вятской породы лошадей ранее составляла 135—140 сантиметров. Сейчас средний рост Вятки равняется 150 сантиметрам. Существует мнение, что увеличение роста произошло из-за скрещивания с более крупными породами. Но в девяностых годах Вятки также не отличались значительными размерами и имели высоту около 140—145 сантиметров. Сейчас часто встречаются экземпляры ростом 160 сантиметров. Поэтому, вероятно, увеличение роста связано с улучшением рациона маток и жеребят.

Поэтому возможно, что при создании породы Вятская лошадь использовалась большая вымершая порода.

Масти

Прежде Вятская лошадь встречалась практически с любым окрасом. Сейчас в породе разводят только саврасую масть. Саврасость проявляется на разных основных окрасах: гнедой-саврасой, булано-саврасой, рыжей-саврасой или вороной-саврасой. Сегодня самыми предпочтительными считаются булано-саврасая и вороно-саврасая (мышастая) масть. В популяции есть и основные окрасы, но при оценке за них снижают оценки.

Рождаются много рыжих особей, но из разведения выбирают не рыжих и каурых (рыже-саврасых) Вятков.

Признаки саврасой масти

Для неискушенного глаза различить типы мастей может быть затруднительно. Основным отличием саврасы выступает полоска на спине и окрас ног, напоминающий зебр.

На фотографии лошади Вятской породы, покрытой гривой, ясно видны ремень по спине и полосы, напоминающие зебру, выше запястья.

Порой рыжевато-серую лошадь путают с буланой, однако обычно различие показывает именно цвет головы: у рыжевато-серой на голове преобладает черный оттенок. А гнедая отличается от саврасо-гнедой ярким окрасом.

Ремень — это полоска, расположенная вдоль спины лошади. От пятна, разграниченного зоной цвета, его отделяет чёткая линия.

Помимо главных характеристик у саврасый лошади могут быть светло окрашенные волосы в гриве и хвосте, которые называют «инеем». В некоторых случаях эти светлые волосы настолько обильные, что грива кажется неестественно-белой.

Отметины

Белые отметины в Вятской породе ведут к выбросу из состава производителей или понижению оценки при бонитировке. Поэтому у Вятки не могут быть крупных отметин. Возможны, но нежелательны небольшие звездочка или небольшая белая отметина на нижней части ноги.

Предпочитаются контрастные полоски на ногах и утолщения на плечах, подобные изображению ниже.

Особенности характера

Лошади Вятской породы, будучи аборигенной породой, разводились не для получения мяса или молока, а как тягловая сила в хозяйстве. Поэтому характер этих лошадей мягче и менее упрямый, чем у многих других самобытных пород. Впрочем, как и везде, встречаются и злобные особи, или те, кто хочет проверить человека на прочность.

В Удмуртии ряд центров по обучению верховой езде используют вяток для занятий с детьми. У детских лошадей, вяток, есть существенный недостаток – увеличенный рост. Лошади ростом более 155 см в холке не подходят для обучения детей.

Вятки хорошо прыгают для своего телосложения и способны участвовать в детских соревнованиях по выездке. Их очень устойчивая психика позволяет использовать их на праздничных прогулках.